イノベーションを推進するために、企業はM&Aや提携などの手法に加えて、DX推進部の設立や研究センターの集約、新規事業プロジェクトや提携制度など、さまざまな取り組みを行っています。今回は、変革が起きやすい組織に焦点を当て、イノベーションを起こし続けるために必要な組織風土や具体的な手法に関するウェビナーをレポートします。

*本レポートは2023年7月13日に実施したウェビナーの内容をまとめたものです。

<登壇者情報>

株式会社ビジネスコンサルタント

上級フェロー役員 川本 芳裕

目次

1.今、前提となる「良い組織」の仮説

今日、企業は、一度変革に成功したとしても、環境変化によって、その後も二度三度と変革を迫られます。持続的な成長を目指すためには、変革を起こし続けることが可能な組織であることが求められます。しかし、自分たちの組織は変革が起きにくい組織なのではないかという悩みを持つ企業は多くあります。では、どのようにすれば変革が起きやすい組織をつくることができるのでしょうか。

解決の糸口をつかむため、まずは、イノベーションを起こし続ける組織、すなわち変革が起きやすい組織が「良い組織」という前提で仮説を考えていきましょう。

前提となる「良い組織」の仮説

「あなたの組織は、必要に応じて効果的に変革することができますか」。

私はコンサルティングを開始する際に、必ずこのように問いかけます。この問いに対しては、同じ社内でもさまざまな意見があるでしょう。大事なのは、このような問いに対して幹部の方々が議論することです。

例えば、多くの日本企業が取り入れている提案制度というものがあります。商品開発や業務改善のアイデアを提案する取り組みですが、うまくいっている会社は少ないようです。

これには何らかの原因が存在すると考えられます。個人の意欲の欠如なのか、または適切なインセンティブの提供が不足しているのか、これらの要因を検討する必要があります。

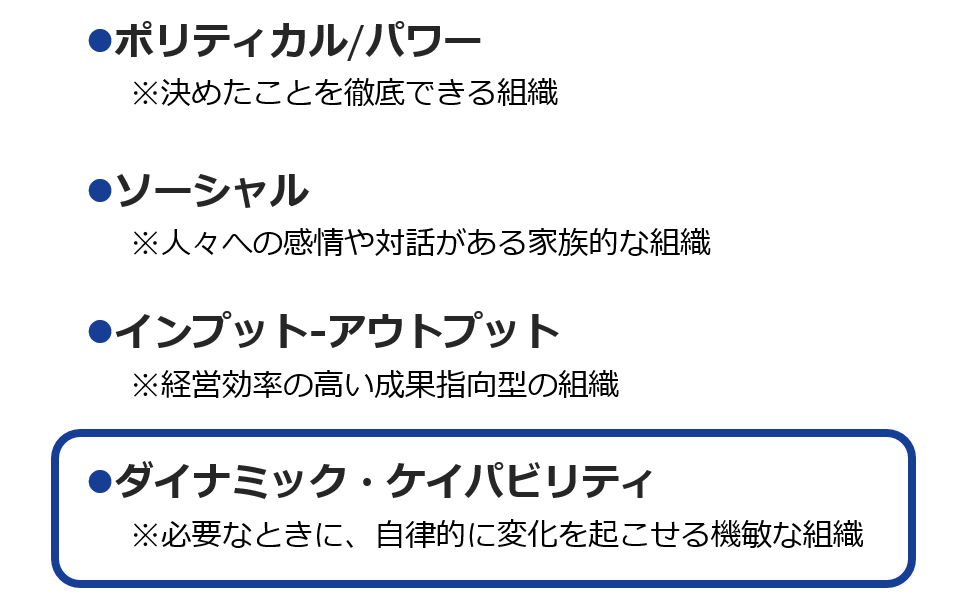

これまでは、良い組織をつくることが組織開発分野の究極の目的でした。「良い」という言葉は主観です。ものの見方は人によって違うように、会社のさまざまな立場によっても違ってきます。以下図は、さまざまな立場での「良い組織」の仮説一覧です(図1)。

このようにさまざまな「良い組織」があります。今回紹介するのは「ダイナミック・ケイパビリティ」で、必要なときに、自律的に変化を起こせる機敏な組織です。

変化に対応する自己変革能力 ダイナミック・ケイパビリティ

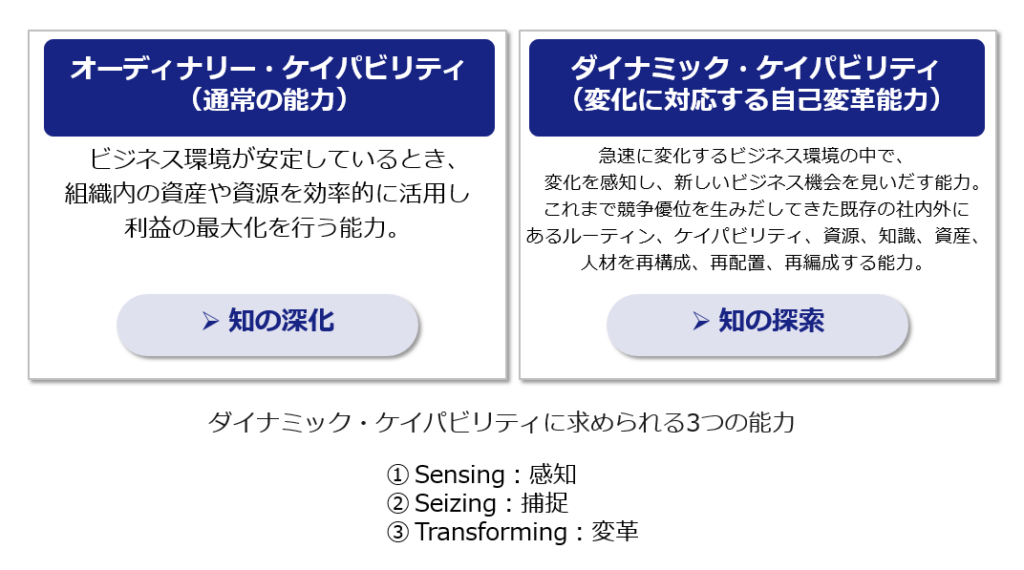

アメリカの経営学者であるデイビッド・J・ティースの著書「ダイナミック・ケイパビリティの企業理論」では、オーディナリー・ケイパビリティは通常の能力であり、ダイナミック・ケイパビリティは、変化に対応する自己変革能力だと定義されています(図2)。

決まったことを決まった通りに、当たり前のことを当たり前にできるオーディナリー・ケイパビリティが高い組織は、同業他社よりも収益力が高いことが事実として分かっています。

一方、ダイナミック・ケイパビリティは環境の変化に対応する自己変革能力です。つまり、変革を起こすことがたやすいかどうかです。これには、まず環境の変化を感知する必要があります。

例えば、SDGsやDX、AI、今ならChatGPTなどの各分野に詳しい人と対話する機会を持たなければ、外部環境変化の感知はできません。感知するためには外に向けてアンテナを張る必要があります。外部のセミナーに参加したり、社外の人と積極的に関わったりすることがない人が多い組織は、ダイナミック・ケイパビリティが低いはずです。

規模に関係なく、変化に対してフットワークが「軽い」組織はダイナミック、「重い」組織はオーディナリーです。例えば、一つのアイデアを上司に話すと、すぐに何人か集まって話し合いが始まる、といった動きがある組織はダイナミックの性質があると言えます。

変化に対して対応が早い組織はダイナミック、慎重な組織はオーディナリーと言えますが、組織の規模に関係なく、この両方の能力は必要です。ただ、よりダイナミックの性質を組織に持たせていきたいと悩んでいる企業が多いのではないでしょうか。そのためにはどのようにしたらよいのかを、次のアジェンダで解説していきます。

2.変革を促進する組織「アジリティ・モデル」

常に業界平均以上の業績を上げている企業は、ダイナミック・ケイパビリティが高く、環境の変化に対応し、自己変革していると言えます。このような組織は、アジリティ(機敏性)という組織能力を持っていると言われます。ここでは、「アジリティ・モデル」についてご紹介します。

組織能力を形成する日常業務のパターン「ルーティン」

まず、組織能力を語るうえで、重要な概念である「ルーティン」についてご紹介します。「ルーティン」は、仕事を進行させるうえで必要とされる定型化プロセスのことです。言い換えれば、意図して繰り返し実施している制度や施策のことで、日常業務のパターンとも言えます。イベント的に行われるものは該当しません。

例えば、年次行事や週の行事、会議などもルーティンです。ルーティンを繰り返すことによって、価値観や考え方が生まれてきます。仕事を徹底するためのルーティンはたくさんあるでしょう。重要なのは、変革が起きやすい組織にしたいならば、組織に機敏性やダイナミックの性質を持たせるためのルーティンを作っていくことです。

日常パターンの繰り返しが、新たな事態への対処と学習となります。新しいパターンの形成と継続(日常)の一連の変化によって、組織能力(ケイパビリティ)に磨きがかかり、戦略構築や遂行の土台となるのです。

組織のアジリティ(機敏性)とは

組織のアジリティ(機敏性)とは「組織が、パフォーマンスの優位性を意図する『変革』を進めるときに、タイムリーで、効果的かつ持続的な変革を行える組織能力」のことです。

アジリティは日本語で言うと機敏性です。ソフトウエア業界や製品開発を担当されている方には、アジャイルという言葉の方がピンとくるかもしれません。また、アジリティ(機敏性)という考え方は、スポーツの世界でも使われています。「SAQ※1」と呼ばれる3つの要素があります。

スピード(Speed): 速く動く能力。

アジリティ(Agility): 走っている途中で急に方向を変えられる能力。

クイック(Quick): 立ち止まっている状態からすぐに動き出せる能力。

多くの企業では、すぐに行動できる(クイックアクション)とすぐに反応できる(クイックレスポンス)能力が求められてきました。しかし、今日のような企業を取り巻く環境においては、急速な変化にも柔軟に対応できる(アジリティ)能力が必要になっています。この3つがそろっている企業は、どんな状況でもうまく対応できると言われています。

これは、あくまでも競争優位を獲得しようとするときに必要となる、変革への機敏さなどのことを指しています。何でも早い、何でも柔軟であるなど、たくさんの変革プロジェクトを行っていることと同義ではありません。そこがアジリティの難しいところであり、私たちが組織のアジリティを高めていく際の課題になります。

※1 参考 特定非営利活動法人 日本SAQ協会(NISAQ) https://nisaq.com/training/

アジリティ・モデルの研究経緯

アジリティ・モデルを提唱したペパーダイン大学のクリストファー・G・ウォーリー博士は、モデルの開発に当たって、1980年から2012年まで、22の産業に属するグローバル上場企業の業績を調査しました。

投資家、株主価値だけではなく経営者視点で成果を評価し、同業他社との比較の中で相対的な収益性を測定、同時に50社以上に対しインタビューを実施しました。

結果、ROA※2またはROE※3比較したところ、同業他社を80%以上上回る会社は、サンプルの16%ありました。このような10年以上にわたり業界平均以上のROAを維持している企業のことを、教授は「機敏な組織」と呼んでいます。

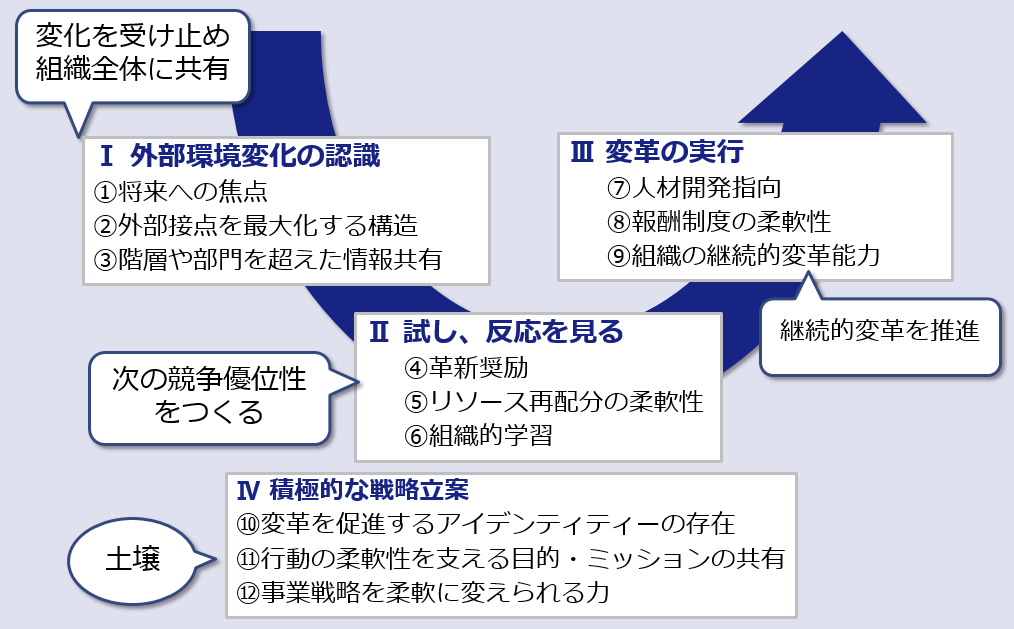

好業績を維持する適応力に優れた組織には、いくつかの共通した組織能力がありました。具体的には、これらの組織は「積極的な戦略立案」「外部環境変化の認識」「試し、反応を見る」「変革の実行」といった4つのアジリティ(機敏性)のルーティンを保有し、うまく活用していることが明らかになりました。

※2 Return On Assets/企業が持つ総資産を使って、どれだけの利益を出したか?ということを示す指数

※3 Return On Equity/株主が出資したお金を元手に、企業がどれぐらい効率良くお金を稼いでいるか?を示す指数

3.イノベーションを促進する四つのルーティン

アジリティ・モデルの要素である、好業績を維持するために必要な四つの組織能力を、それぞれ詳しくご紹介します。

アジリティ・モデル|四つのルーティンと構成する12の指標

アジリティ・モデルを構成する四つのルーティンについて、自組織の現状はどうなっているのかを測定することができます。一つのルーティンに対し、具体化した指標を三つずつ設定しており、合計12の指標で構成されています(図3)。

この指標を活用して組織全体に対してアンケートを採ったり、管理職に対してリーダーシップ行動の振り返り(リーダーシップ・リフレクション)をしたりすることができます。

特にサーベイについては、世の中にイノベーションに関するものはさまざまありますが、ルーティンを測るものがなかったので、弊社が開発しました。ここから、四つのルーティンについて解説していきます。

Ⅰ.外部環境変化の認識

変化を受け入れる体制や仕組みが準備されているかどうかを把握します。例えば経営幹部が将来について、さまざまなことを考え、思考実験しておくことで突然の変化に対しても、先入観なく、冷静に判断ができるようになります。

また、組織全体が外部と多くの点で接していて、多くの情報が社員一人一人に行き渡ることで、多くの人が、変化に気付き、変革のニーズが組織の中に生まれます。このルーティンがないと、組織内の人々は、今に集中します。

① 将来への焦点

② 外部接点を最大化する構造

③ 階層や部門を越えた情報共有

Ⅱ.試し、反応を見る

変化が起こると、すぐに対応できる方法や長期的な戦略を練ることが求められます。この「試して反応を見る能力」は、組織が新しい環境に適応できるかどうかを測ります。

まず、新しいアイデアや戦略を恐れずに実施できる環境が整っているかを確認します。次に、人的資源や財政、物的資源を効率的に調整できる体制があるかを評価します。最後に、組織が新しい試みから学び、それを反映できるかどうかの学習力を調査します。

④ 革新奨励

⑤ リソース再配分の柔軟性

⑥ 組織的学習

Ⅲ.変革の実行

変化に対応した変革を開始しても、その変革活動を組織全体に、継続的に展開し、定着化していかなければなりません。「実行する能力」としては、この定着化ができる組織力があるかどうかを把握します。

大きくは、人材開発と報酬制度の方向性に一貫性があり、全ての階層においてリーダーシップが状況に応じて機能していて、変革のマネジメントが組織的にうまく動かすことができるかどうかを質問しています。

⑦ 人材開発指向

⑧ 報酬制度の柔軟性

⑨ 組織の継続的変革能力

Ⅳ.積極的な戦略立案

「積極的な戦略立案能力」は、アジリティな組織となるための組織としての基礎的な力(土壌)があるかどうかを把握します。

大きくは三つあり、一つ目は、変革を推奨したり、受容したりする組織文化や価値観があるかということと、組織が周りから変革できる組織と見られているかということです。

二つ目は、変化が起こったときに社員一人一人が、自らの活動を変更して組織の成果に貢献できるように、各自がミッションやビジョンを理解し、日常から自分の活動と戦略を結びつけているかどうかを質問しています。

最後の三つ目は、今まで戦略を市場の変化に合わせて変更してきた経験があるかということと、さらに、実施している戦略を柔軟に変えられるかということです。

⑩ 変革を促進するアイデンティティーの存在

⑪ 行動の柔軟性を支える目的・ミッションの共有

⑫ 事業戦略を柔軟に変えられる力

この四つの組織能力から組織や事業部を見るとどのような課題が見えるのか、今後どのようなルーティンを作れば変革の起きやすい組織やアジリティの高い組織へと変わっていけるのかを考えてみましょう。

4.自組織に落とし込むための検討項目

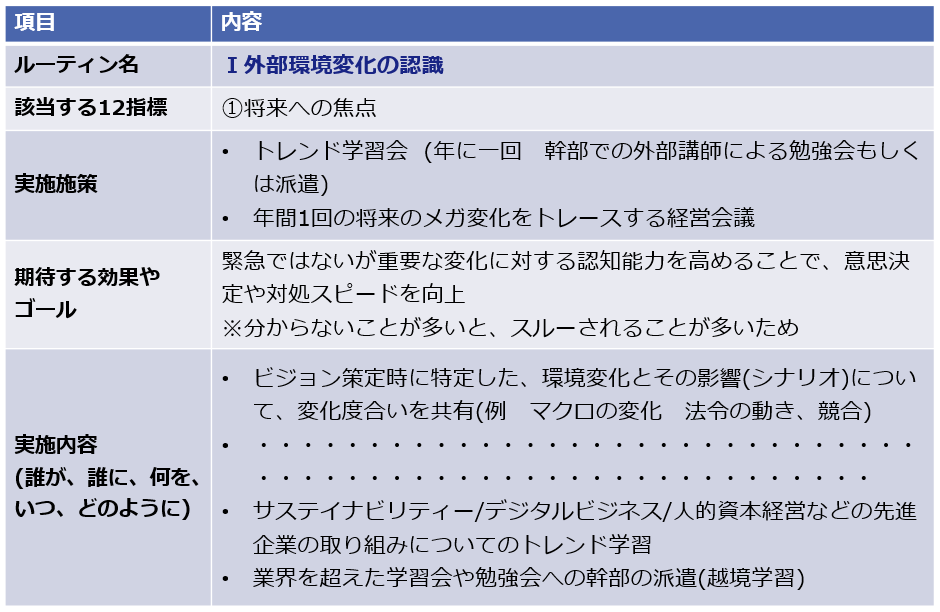

自組織のアジリティを高めるためには、具体的に以下のような表を使って、ルーティンを検討するとよいでしょう(図4)。

例えば「Ⅰ.外部環境変化の認識」指標である①将来の焦点に取り組みます。このルーティンによる成果は、今取り組もうとしているイノベーションが促進しやすくなることです。

取り組みによっては、成果を測定する指標が数値的なものではなく「実行しやすくなった」あるいは「イノベーションの数が増えた」などの認知的なものになるかもしれません。それでも、このような表を作成して話し合うことがルーティン化には必要ではないかと考えます。

5.まとめ

ここまで、「変革が起きやすい組織が良い組織である」という前提で、お話ししてきました。アジリティのある組織は、持続可能性が高く、ルーティンがあり、イノベーションや変革を促進します。そして、アジリティな組織に必要なルーティンは、主要な幹部の日常行動であり、リーダーシップによって醸成されます。

弊社では、アジリティ・モデルを基にした診断をご用意しています。自社の現状把握やルーティンの検討のためにぜひご活用ください。

レポート作成:㈱ビジネスコンサルタント 情報サイト事務局